今回は竹刀を選ぶ際のポイントを徹底解説しますよ。初心者の方は特にどんな竹刀を選べばいいかわからないことも多いと思うので、是非参考にしてみてくださいね。

MUNASHI先生、竹刀ってたくさんあるんですよね。どんな竹刀が自分に合うのかわからないので、詳しく教えてください。

剣道を始めるにあたって、絶対に必要な道具は「竹刀」「剣道着」「防具」の3つです。そのうちの一つ「竹刀」は、皆さんご存じでしょうが、その名の通り刀を竹で模したもので、竹刀にはその持つ人の魂が宿るともいわれます。そんな竹刀ですが、最初はどれを選んでいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。剣道経験者であれば、そんなこと今更という内容かもしれませんが、改めて見返すと新たな発見もあるかもしれません。それでは早速解説していきます。

第1章 竹刀について調べてみよう

竹刀とは?

そもそも竹刀とは何ぞ?

竹刀は剣術の修業のために、竹のたわみやしなりの特徴を生かして考案された、日本刀にかわる模造刀の一種です。竹刀は四つに割った竹を合わせて、切っ先(剣先)と柄に鹿革を嵌めて固定し、一本の竹刀弦で結んで刀の背を示すとともに、切っ先から20センチほどの部分に中結を結んであります。柄に鍔を付けて使用します。竹刀は竹でできていて、割れたりささくれたりします。消耗品ですが少しでも長く使うためには定期的にメンテナンスが必要です。自分の分身ともいえる竹刀ですから大切に扱いましょう。また、割れにくくメンテナンスが容易なカーボンで作られた竹刀もあります。

竹刀は刀の代わりに作られたものなんですね~。自分の分身か~。そう思うと愛着が湧いてきますね。

竹刀の素材

では竹刀はどんな素材から出来ているか説明するよ。

竹刀の素材は桂竹(けいちく)・真竹(まだけ)・カーボンの3種類があり、それぞれに特徴があります。

〈桂竹竹刀〉

桂竹は竹の繊維の密度が真竹と似ていますが、真竹ほどの耐性はなく、ささくれ易い素材です。剣道で使用される竹刀のほとんどが、この桂竹竹刀で、生産される本数も多いので、価格も安く、バリエーションも豊富です。

〈真竹竹刀〉

真竹は繊維の密度や柔軟性、色や艶などが最も優れているといわれる素材です。竹肉の裏側まで繊維が硬くなっているため、割れやささくれが少ないという性質を持っていますので、必然的に長持ちする竹刀といえます。難点としては、真竹という素材を採れる数が少ないことから、価格も高いものが多いという点です。特に国産の真竹は入手が非常に困難らしく、竹刀1本で1万円を超えるものもあります。

〈カーボン竹刀〉

カーボン(いわゆる炭素繊維)で作られた竹刀です。ハセガワ(長谷川化学工業㈱)というメーカーで作られています。基本的にささくれたり割れたりすることはほとんどなく、万が一折れても、2つに千切れないように設計されています。強度と柔軟性を兼ね備えているので、稽古でガンガン使える竹刀です。竹製の竹刀と比較して、20~30倍の耐久性があり、劣化しても1片ずつ交換もできます。タイプとしては実践型に近い重量配分で設計されているので、軽快な操作性に加え、冴えのある打突が出来そうです。

難点は、価格が1本あたり1.5万円~2万円前後と恐ろしく高いという点でしょう。消耗品コストという点で考えると、1000円の桂竹竹刀の20本分~と同等と考えると適正価格か、むしろパフォーマンスを含めれば、コスパは安いという考え方もできます。今では標準型以外に、胴張型などもあり、公式試合での使用も認められていますので、試してみたいという方はいかがでしょうか?

| 竹刀の種類 | 価 格 | 種 類 | 耐久性 | 対象 |

|---|---|---|---|---|

| 桂竹竹刀 | ◎ | ◎ | △ | 初心者・中級者向 |

| 真竹竹刀 | 〇 | 〇 | 〇 | 上級者・高段者向 |

| カーボン竹刀 | △ | △ | ◎ | 初心者~上級者向 |

素材もいろいろあるんですね。

竹刀の選び方

次は竹刀の選び方について説明するよ。それぞれの年代で決まりがあるのでよく読んで、購入する竹刀を間違えないように気を付けてくださいね。

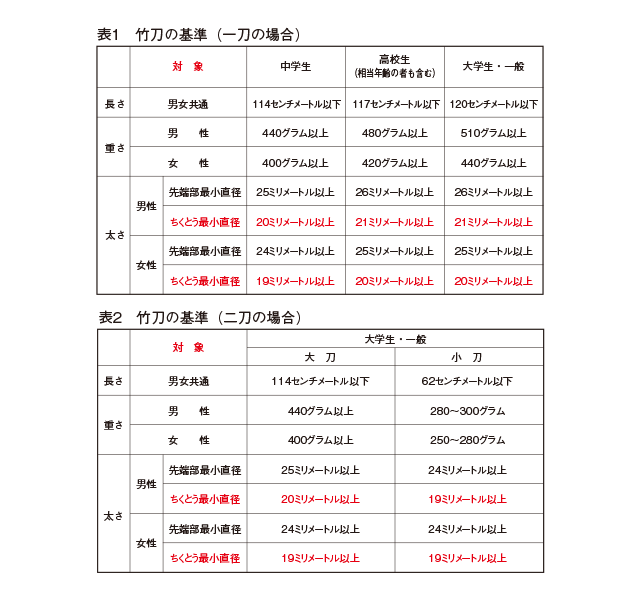

現在は小学生以下・中学生・高校生・大学生一般によってサイズや重さの規定があり、最も短いもので2尺8寸~長いもので3尺9寸がありますので、規定に沿った竹刀を選びます。

ちなみに江戸時代には長竹刀が流行した時期もあったようで、5尺を超える竹刀もあったとか。想像しても一振りするのも大変そうですよね。

竹刀については、どうしても消耗品になりますので、安い物で1本1000円~2000円程度かかりますが、定期的に買い替えていく必要があります。最初のうちは、打突の仕方が悪く、竹刀をすぐに割ってしまったりすることも多いかもしれませんが、丁寧にメンテナンスをすれば、長持ちさせることもできます。

こだわりが出てきたら稽古用・試合用と自分に合った竹刀を探してみるのも楽しいと思います。

竹刀にはいろいろなサイズ(長さ・重さ)がありますが、小学生以下については特に規定はありません。お子様の体格にあったサイズの竹刀を選んでおけば問題ないでしょう。

- 幼年から小学生28~36(にっぱち~さぶろく)

- 中学生からは37(さぶしち・さぶなな)

- 高校生は38(さぶはち・さんぱち)

- 大学・一般は39(さぶく)

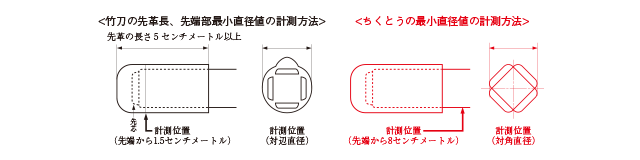

現在の竹刀の規定は全日本剣道連盟によれば、下記の通り定められています。

小学生以下は体の大きさや技量によって、適切なサイズを選んでいただければ大丈夫です。

ひとつアドバイスです。予算に余裕があれば、竹刀の節の位置が大体同じような竹刀を最初に2本購入しておけば、割れたりしたときに組み替えて使うこともできます。

なるほど、竹刀のサイズに決まりがあるってことですね。

竹刀のつくりと名称

次に竹刀のつくりと各部の名称について説明しておこう。

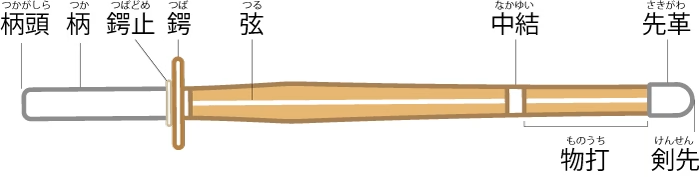

竹刀のつくりと各部の名称は下図の通りです。竹刀を分解すると、柄頭の内側に「契り」という、小さな金属片があり、これで、竹刀4本を合わせて固定しています。また、先革の中には「先栓」というプラスチックまたはゴムの部材が入っています。剣道をするうえで、この竹刀のつくりと名称は必ず覚えておきましょう。

ぼくも竹刀を分解して、自分で組み立てられるようになりたいです。

コメント